Симфонический оркестр и Академический хор Белгородской государственной филармонии 7 февраля 2023 года выступили в Ростове-на-Дону, на сцене Большого зала Ростовской филармонии. Своими впечатлениями делится музыковед и педагог, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, председатель Ростовской композиторской организации Анатолий Моисеевич ЦУКЕР.

Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей первого грантового конкурса 2023 года. Среди них и проект «Симфоническая академия для молодых музыкантов России и Донбасса», который инициировал АНО «Комитет развития спортивных и творческих индустрий». Партнёром проекта является Белгородская государственная филармония.

Миссия проекта – развитие кадрового потенциала симфонических оркестров РФ, Донбасса и освобожденных территорий. Уникальность заключается в том, что впервые с 2014 года будет реализован совместный проект молодых талантливых музыкантов из РФ, вновь присоединившихся областей. На территориях южно-русского порубежья отсутствуют молодежные оркестры. В рамках проекта на основе конкурсного отбора будет сформирован один симфонический оркестр из молодых музыкантов из РФ, ДНР, ЛНР, состоятся две образовательно-концертные сессии в 2023 и 2024 г., которые будут включать мастер-классы, творческие лаборатории, репетиции, а также 10 концертов молодежного оркестра в Белгородской области и освобожденных областях. Участники проекта по завершении получат сертификаты, возможность трудоустройства в оркестры РФ, ДНР, ЛНР, освобожденных областей.

Совместное творчество молодых музыкантов под руководством ведущего дирижера, лучших концертмейстеров групп оркестровых инструментов Белгородского симфонического оркестра, ведущих музыкантов РФ позволит мотивировать к выстраиванию дружеских отношений, к сплочению творческих усилий, к осознанию единства народов России.

Вдохновлены поддержкой и приступаем к работе!

7 марта выдающийся российский саксофонист Сергей Колесов дал мастер-класс начинающим музыкантам.

Сергей Колесов — первый в истории российский обладатель Гран-при самого престижного Международного конкурса саксофонистов им. Адольфа Сакса (г. Динант, Бельгия, 2006г.), ворвавшийся в элиту мирового саксофона, одержав абсолютную победу среди 176 лучших исполнителей разных стран. Сергей Колесов представитель компании Yamaha (Япония), компании D’Addario (США), выпускник РАМ им. Гнесиных (класс профессора народной артистки России Маргариты Шапошниковой), победитель ряда крупнейших международных конкурсов камерной музыки в Италии, Германии. Обладатель специального приза Henry Selmer Международного конкурса саксофонистов «Saxiana» в Париже (Франция). Стипендиат Фонда Эдварда Грига.

Сергей Колесов поделился секретами своего мастерства учениками детских музыкальных школ и детских школ искусств Белгорода, Старого Оскола, Борисовки и Корочи, студентами БГИИК и музыкантами Белгородской филармонии.

Благодарим Сергея за профессионализм к внимание к юным талантливым белгородцам!

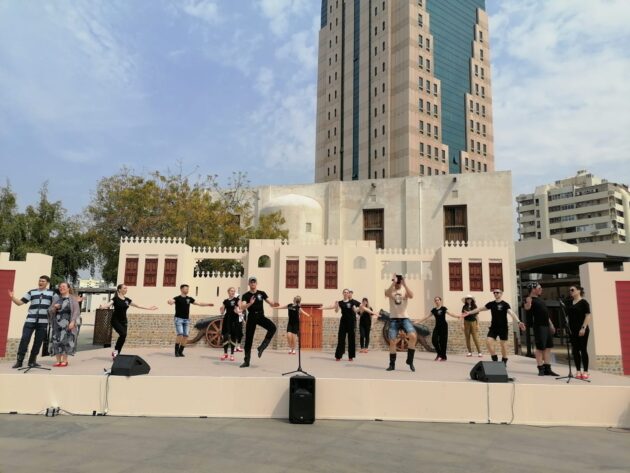

С 1 по 7 марта артисты ансамбля песни и танца «Белогорье» под управлением Ольги Усовой принимают участие в Днях наследия, которые проходят в эмирате Шарджа (Объединённые Арабские Эмираты). Это международное событие организовано Институтом наследия Шарджи и проводится уже двадцатый раз.

В Днях наследия Шарджи принимают участие национальные творческие коллективы из разных стран и дают концерты и мастер-классы для детей и взрослых. Событие позволяет оглянуться в прошлое, вспомнить историю предков, узнать подробнее о ремёслах и обычаях разных народов.

График выступлений ансамбля очень насыщенный — в день не менее четырёх выступлений. Пожелаем нашему ансамблю «Белогорье» удачи и горячего приёма!